3.1 - NÎMES-LE-VIEUX

Entretien avec Michelle Sabatier Montpellier, 3 octobre 1994

Les dessins de N'imes-Ie- Vieux sont de Jean Bouvet, Textimage

Globalement le système marche... avec deux ou trois erreurs qu'il faudrait éviter

Un paysage étrange et largement ouvert qui s'accommode de la lourdeur des supports de bois.

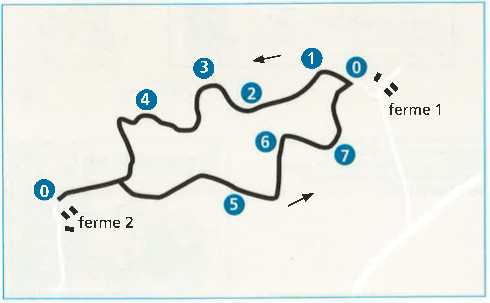

Au départ du parcours en boucle, la première table d'interprétation avec, dans l'ordre de visualisation : le titre général, le personnage-type du bouvier, le plan de l'itinéraire où sont mentionnés les autres panneaux, le ferradou...

Table 1. En haut, à droite, schémas indiquant l'évolution du paysage.

Table 3. On distingue l'ombre portée provoquée par le double support : imprimé sur l'Altuglas transparent, le paysage bleu et vert, au-dessous, la structure souterraine imprimée sur le support blanc du fond.

Table 6. le rocher

table 2. On distingue les boutons pour faire apparaître les oiseaux

Structure du mobilier-support

Le mobilier vu de dos

Table 7 avec la chanson du bouvier. La lecture est perturbée par l'ombre portée. Il existe une théorie du message brouillé qui obligerait le lecteur à porter plus d'attention à la lecture. Le désordre incitant à la remise en ordre

Les pèlerins qui passeront prendront de l'eau bénie ils diront un Pater et un Ave pour la pauvre Bernada qui est allée au Paradis au ciel avec ses chèvres.

(extrait de la chanson du bouvier)

Le rôle du chef de projet

Pourquoi un parcours à cet endroit ?

J'ai pris le projet en cours de route, pourtant c'était bien la première question à se poser.

C'est un site qui a une relative fréquentation, pas très importante, mais avec un potentiel touristique parce qu'il ya un paysage assez étrange. Il y avait aussi une demande tout à fait locale, plutôt intéressante. Certains agriculteurs, sur Nîmes-le-Vieux, se lancent dans la diversification de leurs ressources, avec la vente de produits élaborés chez eux: charcuterie de pays, accueil à la ferme, etc.

Précisément sur ce site, il y avait deux agriculteurs qui souhaitaient avoir un aménagement, sans bien définir quoi. Quelque chose qui fasse que les gens soient incités à venir jusque chez eux et demeurent un moment à fréquenter le site et à s'intéresser à leurs produits. Donc l'agent de terrain s'était préoccupé de voir ce qu'il pouvait faire comme sentier en liaison avec ces deux agriculteurs.

Ensuite, il a défini un parcours entre les deux fermes à partir des sentiers déjà existants. Sentier est un grand mot, car il s'agissait de parcours de troupeaux. En fait, il ya des parties où c'est vraiment un sentier et d'autres où il y a des passages que l'on aperçoit. Il faut raccorder. Le cheminement n'est pas toujours très net.

En liaison avec le parcours, 7 ou 8 thèmes ont été définis. Normalement il devait y avoir un panneau par thème, avec au départ une explication du site. Expliquer le paysage, ce qu'il était au siècle passé, et après, très classiquement, une partie géologie, une partie botanique, une partie faune, etc. Il a fallu beaucoup de temps (2 ans), et le projet n'était pas allé plus loin. Il faut dire qu'arrivée là l'équipe initiale se trouvait devant un travail qui n'était plus de son ressort. A mon avis, c'est parce qu'ils ne maîtrisaient pas les techniques d'expression nécessaires. Moi, je n'avais jamais fait de sentier avant celui-là. Je m'occupais de publications. Je n'ai pas du tout remis en cause ni le parcours ni les thèmes. Je les ai repris tels quels. Puis j'ai commencé à réfléchir justement à faire de ces thèmes, qui se rajoutaient les uns aux autres, quelque chose qui soit un tout. En fait, c'est en parcourant le site en entier que je me suis rendue compte qu'on avait une espèce de résumé du Causse Méjean sur un tout petit lieu. Résumé des points forts de la description du paysage, de la géologie, du milieu humain du Causse Méjean. On pouvait effectivement le décliner à travers ce parcours.

On a mis beaucoup de panneaux dans le sens de l'aller, mais il n'y en a que trois pour le retour parce qu'on a pensé à la fatigue du visiteur.

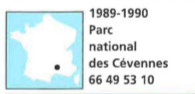

Pour unifier les choses, j'ai pensé à un personnage qui accompagnerait le visiteur, qui se retrouverait d'un panneau à l'autre. C'est venu tout à fait comme ça parce que le paysan à l'origine du sentier, m'a dit: « Vous prenez le chemin des boeufs» - « Le chemin des boeufs. Pourquoi ? » - « Parce que c'est là quand on emmenait les boeufs pour labourer. Quand ils avaient fini de travailler, on les amenait pâturer dans un petit coin qui est là-bas de l'autre côté », et voilà qu'il commence à me parler de ses boeufs, quand il était gosse. C'était très intéressant. Voilà pourquoi on part sur le sentier des boeufs avec le bouvier.

Pour unifier les choses, j'ai pensé à un personnage qui accompagnerait le visiteur, qui se retrouverait d'un panneau à l'autre. C'est venu tout à fait comme ça parce que le paysan à l'origine du sentier, m'a dit: « Vous prenez le chemin des boeufs» - « Le chemin des boeufs. Pourquoi ? » - « Parce que c'est là quand on emmenait les boeufs pour labourer. Quand ils avaient fini de travailler, on les amenait pâturer dans un petit coin qui est là-bas de l'autre côté », et voilà qu'il commence à me parler de ses boeufs, quand il était gosse. C'était très intéressant. Voilà pourquoi on part sur le sentier des boeufs avec le bouvier.

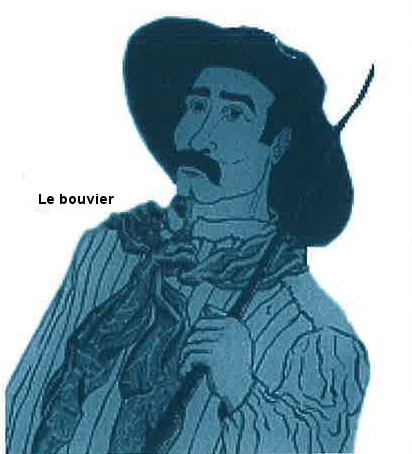

Le premier panneau de tête, c'est logique, c'est le plan du sentier. Donc on a prévu un premier croquis, avec sur le même dessin, l'explication du paysage d'aujourd'hui et celui tel qu'il était il y a à peu près un siècle, au moment où les cultures étaient les plus répandues, et puis, en remontant plus loin, dans une antiquité non définie exactement, avant ou au début de l'apparition de l'homme sur le Causse, le paysage passé tel qu'il pouvait exister. Dès ce départ-là, et en réfléchissant, c'est-à-dire en pensant à la simultanéité de plusieurs regards sur le même paysage, on s'est dit que ce serait bien d'avoir deux niveaux de lecture.

Nous étions cinq : l'agent de terrain, un chargé de la pédagogie de l'environnement du Parc - qui a travaillé au départ sur la définition des thèmes - moi et les maquettistes qui sont deux. Quand j'ai fait appel aux maquettistes, les thèmes et le parcours étaient définis, et j' avais déjà un texte qui n'était pas le texte définitif, mais, comme on dit au cinéma, un synopsis. Les maquettistes m'ont proposé les deux niveaux de lecture qui permettaient de mettre en rapport différents regards sur le même paysage, sur le même thème. Ça ne fonctionne pas forcément pour tout, et ce n'est pas toujours nécessaire, mais certaines fois c'est intéressant, utile, et pas seulement décoratif.

Très vite, avec ces maquettistes et le garde, nous sommes allés faire le parcours sur le terra in. En fonction des thèmes, du panneau, du synopsis, on regardait comment cela fonctionnait. Le maquettiste a fait des photos, et on a ajusté comme ça petit à petit. On a fait une modification sur le parcours initial. Vers le milieu, il y a un endroit où on descend dans un creux qui est une doline qui n'est plus cultivée. Ce n'était pas prévu au départ. Quand on n'utilise que le regard on n'a pas la perception du paysage tel qu' il est. Il me paraissait intéressant de faire descendre les visiteurs dans le creux pour qu'ils fassent l'expérience physique de leur forme. Puis les faire remonter de l'autre côté pour la dominer. Je crois que c'est pratiquement la seule modification du parcours qu'il ya eu.

L'élaboration des textes a-t-elle posé des problèmes ?

Certainement. A partir du synopsis qui donnait déjà la trame générale, il a fallu beaucoup de temps pour arriver aux textes. J'ai modifié jusqu'à la dernière minute, en fonction des dessins, parce qu'il ne fallait surtout pas que mon texte redise la même chose que les dessins. Il fallait aussi que ça cadre dans l'espace. Donc, jusqu'à la fin, j'ai modifié, remodifié.

Certainement. A partir du synopsis qui donnait déjà la trame générale, il a fallu beaucoup de temps pour arriver aux textes. J'ai modifié jusqu'à la dernière minute, en fonction des dessins, parce qu'il ne fallait surtout pas que mon texte redise la même chose que les dessins. Il fallait aussi que ça cadre dans l'espace. Donc, jusqu'à la fin, j'ai modifié, remodifié.

Le texte ne pouvait se mettre au point de façon définitive qu'en même temps que s'exécutaient les dessins. C'est une élaboration conjointe. Un jeu à jouer entre les deux langages.

Beaucoup de temps pour trouver un mode d'expression où il y ait le moins de texte possible, comme les bulles dans les bandes dessinées, venant en quelque sorte sonoriser le dessin.

La curiosité que doit susciter le dessin doit faire lire les gens. C'est à peu près ce qu'on a essayé de faire aussi avec plusieurs niveaux de lecture. Autant que possible, les gros titres, pour accrocher avec l'idée principale, puis des choses plus détaillées.

Est-ce que chaque panneau a été fait d'abord sous forme de croquis, pour avoir une vue d'ensemble ?

Oui, les maquettistes ont fait ça. Ils les ont crayonnés. Un story-board a été fait. Au départ, dans leur essai de réalisation de ce sentier, les agents de terrain avaient commandé des dessins, avant que j'intervienne. Il y avait donc certains dessins, par exemple ce rocher (voir photo Table 6. le rocher), mais aussi ce paysage (ci-contre) réalisés par un dessinateur du crû, mais sans un réel souci d'interprétation.

Oui, les maquettistes ont fait ça. Ils les ont crayonnés. Un story-board a été fait. Au départ, dans leur essai de réalisation de ce sentier, les agents de terrain avaient commandé des dessins, avant que j'intervienne. Il y avait donc certains dessins, par exemple ce rocher (voir photo Table 6. le rocher), mais aussi ce paysage (ci-contre) réalisés par un dessinateur du crû, mais sans un réel souci d'interprétation.

Cela n'a pas forcément convenu à ce que nous souhaitions. On en a gardé une partie, mais le maquettiste a réinterprété les dessins, soit pour les adapter à la technique de la sérigraphie, ce qui n'est pas forcément évident, soit pour les rendre plus interprétateurs. C'est-à-dire plus signifiants. La plupart des nouveaux dessins ont été faits à partir de photos prises sur le site directement, ce qui, à mon avis, est la seule manière de faire un dessin d'interprétation.

La relation entre le graphisme et le mobilier

Les maquettistes ont aussi dessiné et conçu les supports. C'est intéressant pour l'unité du style. Ils ont conçu le support en fonction d'une intégration au site mais en même temps d'une certaine présence. On n'a pas cherché la dissimulation.

En plus, comme il y a pas mal d'espace, ils ont prévu les supports assez larges, pas très hauts. Comme il y a peu de relief, ce mode de support convient au site de Nîmes-le-Vieux. Mais on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas l'utiliser n'importe où sans l'adapter (par exemple au château de Roquedols).

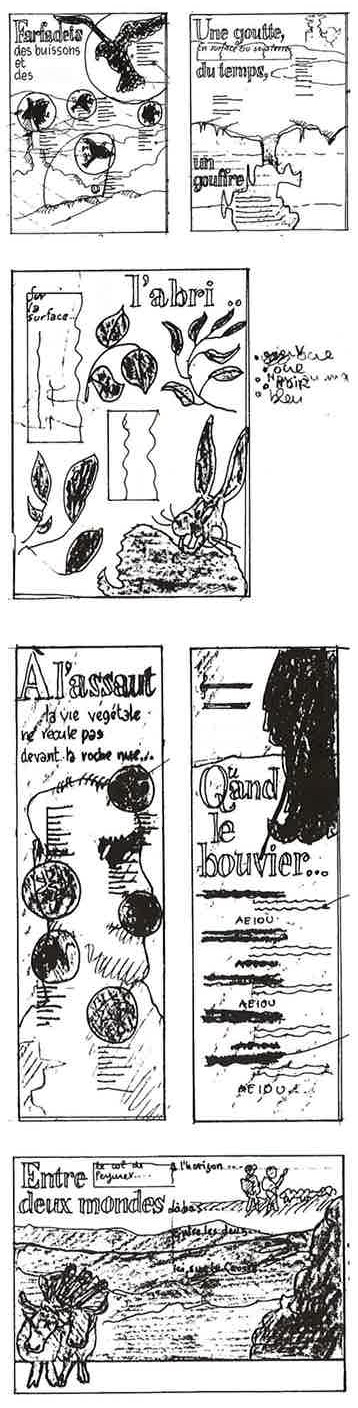

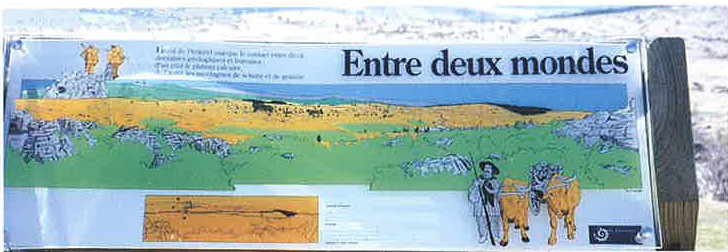

De mémoire c'est 50 x 70 cm. Mais il y a plusieurs formats, déduits à partir de celui-là. Le plus petit a 35 cm en largeur. Il yen a aussi un de 50x70 en hauteur. Mais celui intitulé « Entre deux mondes» (p.28) fait plus d'un mètre, je crois, ce n'est pas satisfaisant d'un point de vue esthétique.

Mais, effectivement, il y a une raison. C'est un paysage panoramique, celui que l'on aperçoit par-dessus. Il fallait en montrer les deux extrémités.

Les couleurs assurent aussi la continuité du style ?

Oui, on ne voulait pas mettre trop de couleurs, à cause du coût. Il yen a quatre: noir, vert, orange et bleu. Pas sur tous les panneaux. Le vert et l'orange dominent parce que c'était les couleurs qui allaient avec celles du site: les lichens orange, le vert de l'herbe, le bleu du ciel, très présent sur le Causse.

Ce panneau-là est un peu particulier. On a eu des problèmes techniques qu'on n'a pas résolus. Pour parler des oiseaux, c'est très joli, mais la plupart du temps on ne les voit pas.

On a essayé de trouver un moyen, un clin d'oeil, par rapport à cette présence- absence, ils sont là mais on ne les voit pas. Donc, on avait pensé à ce système de volet tournant qui doit normalement se rabattre automatiquement quand on le lâche, de façon à ce que le paysage revienne à sa place et le manipuler pour faire apparaître l'oiseau correspondant.

Mais on n'a pas trouvé un matériel fiable pour les boutons: ils se « débrayent » à l'usage et les volets se voilent ou restent coincés. Je pense malgré cela qu'il faut de temps en temps avoir une intervention manuelle du promeneur. C'est vraiment une chose dont je suis persuadée. Un lecteur uniquement spectateur se met peu à peu dans un état passif.

Mais ce doit être très rustique, il ne faut pas que ce soit sophistiqué du tout. Il ne faut pas non plus que ce soit obsessionnel, qu'il yen ait partout, à aller toujours tirer un machin, mais de temps en temps, un petit piment ça peut être utile.

Table 4. Le format panoramique

Il y a le support blanc dans le fond qui est trop souple, par moment il ne reste pas bien plan. On l'a collé au départ, il s'est décollé. Le dessus, l'Altuglas, ça ne bouge pas, aucun problème. Mais le dessous, c'est du Komacel, je crois, très fin qui fait 2 mm. Le sérigraphe nous a dit après qu'il ne fallait pas le coller, il faut percer des ovales aux points de fixations, de façon à ce qu'ils puissent se dilater avec le soleil. Il faut voir à l'usage. Le matériau, c'est vraiment un problème. Par contre les couleurs résistent très bien. C'est des couleurs prévues pour les UV.

Il n'y a pas eu de vandalisme, c'est un site très abrité loi n des accès de circulation . Par prudence, on a fait tirer tout en trois exemplaires, pour pouvoir les remplacer éventuellement.

Enfin, il yale problème, on le voit d'ailleurs très bien sur l'une des photos, celui de l'ombre portée du texte qui perturbe la lecture, surtout pour les petits textes en italique qui sont doublés, ça gêne énormément.

Quand on a calculé, ça nous revenait à 11 000 F (en 1989) le panneau, tout compris, sauf les prestations des personnels du Parc - coût extérieur compris - c'est-à-dire la fabrication des supports, le maquettiste, le dessinateur, la sérigraphie, et aussi un peu de maind'oeuvre pour la pose.

Le sens des messages a-t-il été validé par les scientifiques et ontils été autorisés à intervenir sur la forme ?

Sur les thèmes géologie, botanique, etc., je crois que je n'ai pas fait valider quoi que ce soit. L'équipe de départ était assez compétente et les thèmes assez généraux pour que cela ne soit pas nécessaire. Mais il ne faut pas le dire! Par contre, sur Roquedols*, c'était plus délicat, j'ai fait valider par un spécialiste forestier. Intervenir sur la forme? Pas du tout. Un scientifique n'a pas vocation d'intervenir sur la forme, principe n° 1. Pourtant, c'est parfois tout à fait nécessaire de consulter un spécialiste. Je vois sur le thème de la forêt, c'était quand même important parce que là je ne maîtrisais pas les finesses, c'était plus pointu, il était important que quelqu'un le relise d'un point de vue scientifique et même d'un point de vue relationnel. Mais ils ne sont jamais intervenus sur la forme.

Il n'y a pas que le naturalisme ?

Maintenant je repense à ce panneau (n° 7), la chanson du bouvier, le seul panneau dont le thème n'avait pas été prévu au départ. C'est l'anecdote du chemin du bouvier qui m'a fait penser qu'on pouvait peut-être faire ce panneau, qui n'est pas du tout dans le même esprit que les autres, mais c'est le dernier.

En général, l'interprétation du paysage consiste à attirer l'attention du visiteur sur ce qui l'entoure, pour lui donner une information très précise par rapport à ce qu'il peut voir.

Ce panneau n'a strictement rien à voir. Ça me paraît dommage de rester uniquement dans le créneau naturaliste, et passer sur tous les aspects culturels de la région, à part l'architecture. Le personnage étant le bouvier, je me suis dit qu'on pouvait jeter un petit clin d'oeil sur le folklore et la chanson. Une autre chose a été critiquée. C'est l'aspect du personnage, un peu passéiste, conducteur de boeufs. On craignait que les visiteurs imaginent que les Caussenards labourent encore avec les boeufs. On voit pourtant bien les tracteurs énormes sur le site.

Entre deux panneaux, sur le terrain, il ya un balisage directionnel. C'est une préfiguration « Grapus », une copie de la future signalétique des parcs nationaux proposée par l'agence. Avec sa petite étiquette jaune, la signalisation se voit de loin, elle est à la fois discrète et visible. Mais dans les grands prés, on ne sait pas où aller, il y a même des clôtures à franchir, des fils de fer barbelés.

On a posé un système de chicanes pour permettre au vis iteur de passer sans ouvrir la porte, le bétail restant enfermé dans l'enclos.

On est en propriété privée, il faut négocier avec les gens, veulent-ils, ne veulent-ils pas, c'est très différent quand on est sur un domaine communal, ou bien dans une forêt domaniale, où les choses sont envisagées d'une façon un peu différente.

Par contre, la signalisation générale (routière) n'est pas très au point à cause d'une concurrence intempestive entre de nombreux panneaux qui finissent par dérouter le visiteur. " y en a une au col, au branchement de Perjuret, et il y en a une en direction des deux villages, des deux exploitations et c'est tout. Il n'y a pas de parking aménagé au sens « urbain», les gens se garent sur les parkings des villages, tout à fait sommaires. Bien sûr, s'il y avait beaucoup de monde, il faudrait les aménager.

Est-ce que ce parcours se complète avec d'autres médias ?

Il y a une fiche-guide que l'on peut prendre, soit dans les centres d'information du Parc, soit aussi dans les deux sites. Aux deux départs de sentier, il y a un petit distributeur.

La fiche ne reprend pas du tout le contenu des panneaux. Je ne sais pas si c'est bien, c'est voulu. Parce que quand on organise un sentier d'interprétation, c'est sans arrêt la frustration, il faut faire court, il ya pourtant plein de choses à dire.

La fiche, c'est une autre façon de voir. Elle est bilingue, une face en Anglais, une face en Français. En Français on dit autre chose. Par contre, en Anglais, on traduit le contenu des panneaux.

Pouvez-vous esquisser une autocritique ?

• Au début, la question qui se pose effectivement c'est: « est-ce qu'il faut faire ce parcours ou pas ? »

Il y a des gens qui préfèrent ne pas prendre le sentier, ils souhaitent se balader là où il n'y a pas de panneaux. De plus en plus on entend ce genre de réflexions: c'est trop aménagé, on n'a pas envie de lire, simplement d'être bien à la campagne !

C'est quand même intéressant d'entendre cela.

• L'autre critique que je ferais, c'est qu'à mon avis ce parcours est trop long (2 h), surtout compte tenu du climat, au mois de juillet-août, sur le Causse Méjean, il fait très, très chaud. C'est vrai quand ça devient un parcours physique, ce n'est plus la peine d'essayer d'expliquer les choses. Il fallait relier les deux fermes, ça faisait partie du cahier des charges puisque les deux étaient parties prenantes pour ce sentier et chacune avait quelque chose à proposer aux visiteurs. Mais normalement, s'il n'y avait pas eu cet impératif, je crois qu'il aurait fallu le faire beaucoup plus court.

• Je crois qu'il ne faut pas répandre ce genre d'équipements partout, il faut limiter. Sur les très beaux paysages, à mon avis, il ne faut pas faire d'interprétation, ne pas intervenirpeut- être donner une explication au départ et c'est tout.

Moi-même, je suis un peu gênée par la multiplication de ces panneaux quand je visite d'autres régions. Je vais les voir par intérêt professionnel, mais ce n'est pas ça que j'aime faire, j'aime me promener où il n'y a rien. Alors je me pose des questions...

On a fait une enquête, cet été justement, dans une vallée des Cévennes « Est-ce que vous aimeriez avoir des sentiers explicatifs ? ».

Une proportion importante de gens répondent oui, mais il y en a tout de même 15 % qui disent surtout pas !

• Est-ce qu'on créé une fréquentation avec ce type d'équipement, ou est-ce que c'est un complément d'équipement là où l'on a déjà une forte fréquentation, pour la canaliser ?

C'est très important vis-à-vis des communes qui veulent chacune leurs panneaux, leur piscine.

Ce qui est surtout redoutable, c'est que chacun fasse son truc à soi, qu'il n'y ait pas de plan d'ensemble dans une région géographiquement significative, c'est très moche.

Malgré ces réserves, d'autres sentiers sont-ils en projet ?

J'en ai peur, par service commandé. Il ya d'autres sentiers en projet. Mais on va essayer le plus possible de faire de l'interprétation sans panneau. L'interprétation avec plots de repérage des points intéressants et une fiche. Simplement une fiche descriptive qui donne des informations se référant à un balisage. Mais dans le même style d'interprétation, c'est-à-dire pas le sentier promenade, mais la boucle courte avec des choses précises à voir, sans installation sur le terrain.

A mon avis, si on voulait vraiment être cohérent, il ne faudrait faire des départs de sentier qu'à proximité de lieux où quelqu'un prendrait en charge la gestion du sentier.

Choisir des points de départ en pleine nature, loin de tout, est à proscrire, surtout dans le contexte d'un espace protégé, car c'est une artificialisation et ça peut être générateur de nuisances. Il vaut mieux les installer à proximité des villages ou directement en prise sur un centre d'accueil du public déjà fréquenté.

Il ne faut céder ni aux pressions locales ni à notre propre désir de démontrer « ce que nous savons faire » ...

|