4.1 - Prise en charge du projet

Exemple

Fresques du XVIe et boutiques de souvenirs

Certains commerçants de la commune de St-J... se sont plaints auprès de leur maire du fait que les touristes arpentaient uniquement la rue principale, ignorant les boutiques des rues adjacentes. Le maire, pour les satisfaire, demanda donc la mise en place d'un parcours fléché avec panneaux d'interprétation permettant de mettre en valeur les centres d'intérêt culturels du village tout en drainant le flux touristique de façon plus équitable. Un problème aux solutions pas forcément incompatibles qui devrait solliciter la créativité d'un chef de projet !

Existe-t-il un profil particulier pour faire de l'interprétation ?

Certainement. Il y a des qualités qu'il faut posséder, ou développer. Ëtre pédagogue, par exemple, capable non seulement d'expliquer clairement mais aussi d'intéresser, d'attirer l'attention. Ëtre détenteur d'une culture plutôt polyvalente, d'une curiosité tout azimut. Il est préférable de bien connaître les médias "composites" : ceux qui associent l'image, le son et l'écriture, tels que le cinéma, la vidéo, le journalisme de magazine, la bande dessinée, le livre d'enfant, le guide touristique, l'encyclopédie.

Ëtre capable de créer une mise en scène pour faire passer une démonstration scientifique. Conjuguer talent et rigueur. Avoir le goût du montage à partir de sources diverses. Ëtre créatif, savoir voir et se mettre à la place des publics.

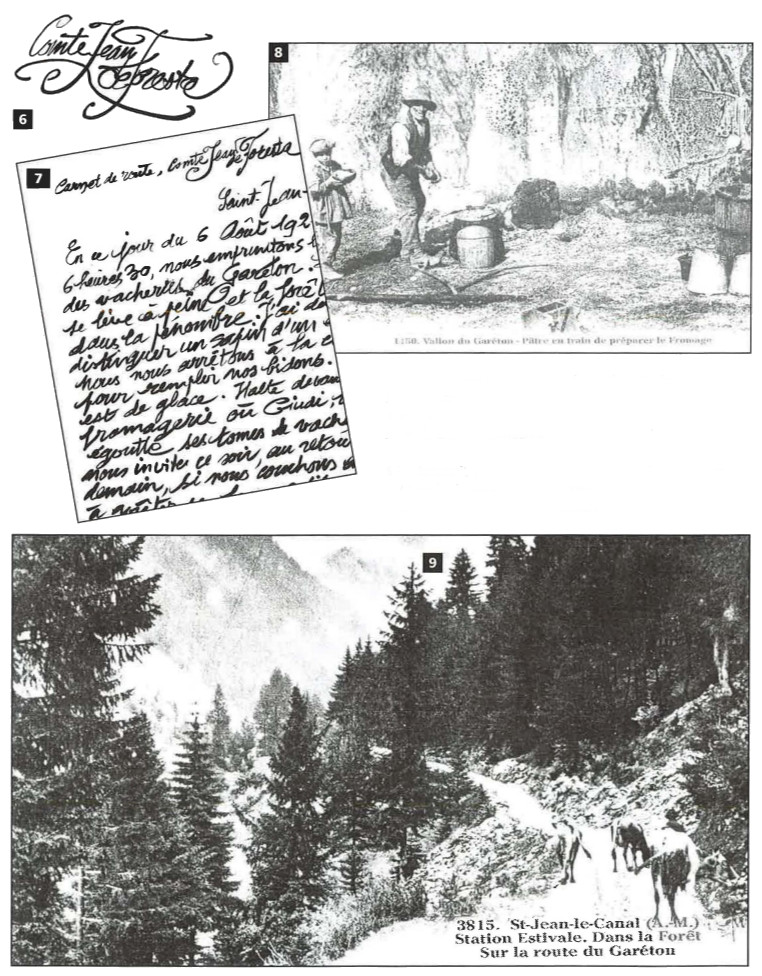

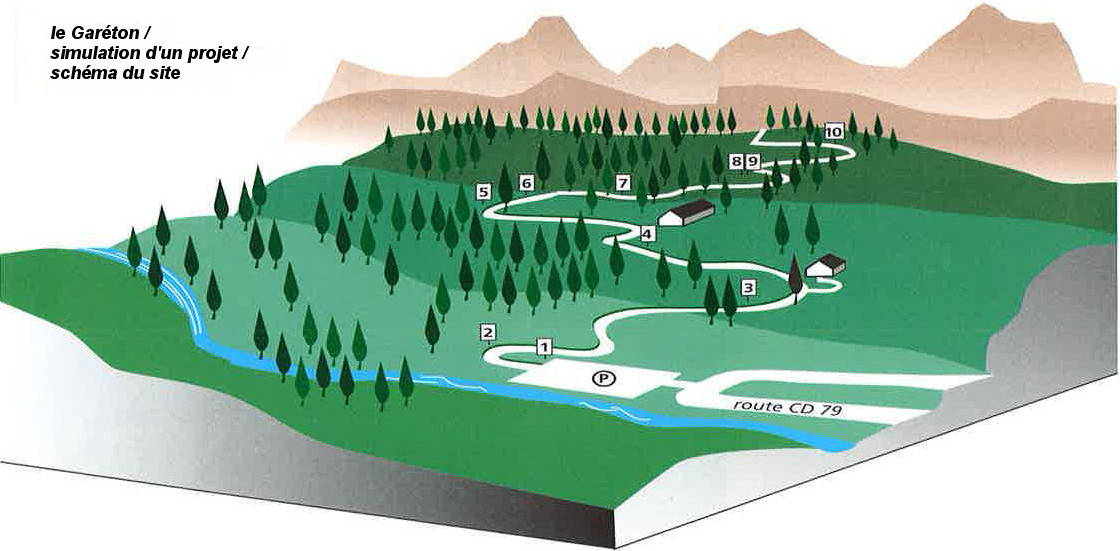

A partir de là, pour servir de support à notre démarche, nous prenons un exemple concret basé sur un site totalement fictif mais plausible. Une simulation en quelque sorte, que nous al/ons conduire pas à pas jusqu'à sa réalisation.

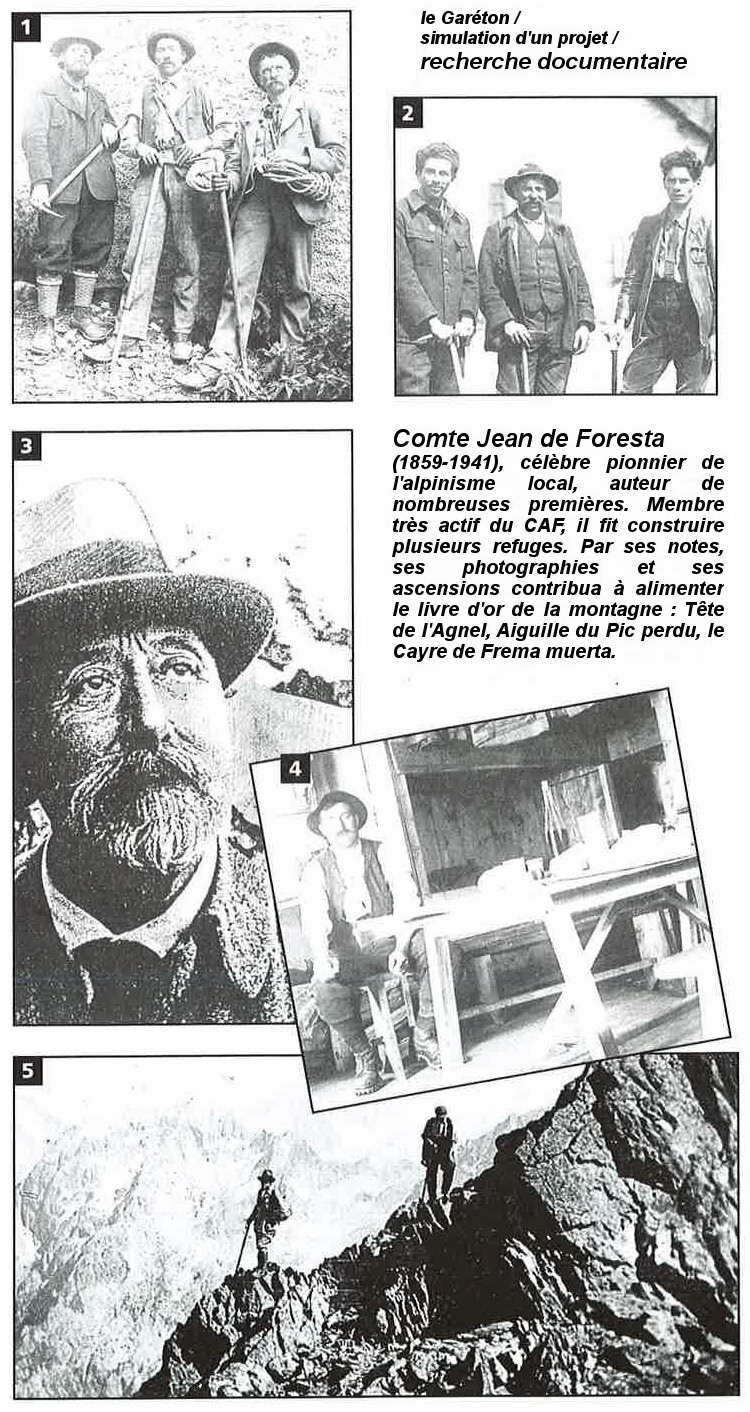

le Garéton /

simulation d'un projet

le fil conducteur

Pour notre simulation de projet sur le parcours fictif du Garéton, un fil conducteur s'est imposé naturellement à partir de l'importante moisson de documents et des informations historiques relatives au site.

Le fil conducteur sera :

"une équipe d'alpinistes conduite par le comte de Foresta"

En définitive, on sera sûr que l'on est passé d'un projet pédagogique à un projet d'interprétation une fois que le fil conducteur et le synopsis auront été construits.

Pour aborder le plus rapidement possible l'aspect pratique d'un projet, et donc sa réalisation, nous supposons résolus tous les problèmes initiaux relatifs à la nécessité de faire ou de ne pas faire un parcours d' interprétation.

Ce projet s'inscrit-il dans une méthodologie générale régie par un plan d'interprétation ?

Pourquoi un tel projet, à tel endroit, pour qui ?

Soyons réalistes. Dans la plupart des cas, ceux qui seront chargés de réaliser un projet d'interprétation n'auront pas l'initiative au départ.

Au mieux, ils pourront participer à l'élaboration d'un cahier des charges, puis il leur faudra faire avec ce qu'on leur propose... ou impose.

*On se reportera aux deux premiers chapitres du présent ouvrage dans lesquels Jean-Pierre Bringer expose ses réflexions ainsi qu'à la brochure publiée par l'ATEN en 1992 "Méthodologie des plans d'interprétation ".

4.1.1. L'équipe de réalisation

Constituée le plus tôt possible, chacun de ses membres assure des fonctions bien caractérisées.

Chef de projet

Il doit avoir des compétences dans deux domaines :

• sur le plan administratif et finan cier, c'est un rôle de producteur.

• sur le plan créatif, c'est un rôle de scénariste.

Il n'y a pas de bon projet d'interprétation sans création préalable d'un scénario ou d'un synopsis qui mette en relation le visiteur et le site. Le chef de projet a généralement les compétences de producteur. S'il n'a pas les compétences de scénariste, il doit se faire assister ou faire appel à un concepteur (voir encadré cidessous). 1/ peut aussi demander au rédacteur ou au graphiste de jouer ce rôle, à condition que cela soit explicite. 1/ est évident que le résultat final sera influencé par le fait que le concepteur, l'interprète du projet sera plutôt rédacteur ou plutôt graphiste.

Rédacteur

Il possède un talent d'écriture.

Il est capable d'en jouer sur plusieurs registres avec une souplesse d'adaptation pareille à cel/e d'un (bon) journaliste. Il sait rechercher et capter les informations. Il traduit les explications trop spécialisées en langage clair, accessible à tous, sans les déformer. À l'occasion, il sait faire preuve d'humour et de poésie. Il cherche à établir des liaisons avec l'iconographie.

Dire ce que l'image ne peut pas montrer, ou montrer ce que l'image ne peut pas dire (à propos des différents types de texte se reporter § 4.2.5).

Graphiste

Chargé de l'iconographie, de la mise en page et de la fabrication . C'est un dessinateur complet, il est en mesure de produire :

des illustrations narratives, quels qu'en soient les sujets, figures, personnages, paysages, reconstitutions de scènes, etc.

des illustrations narratives, quels qu'en soient les sujets, figures, personnages, paysages, reconstitutions de scènes, etc.

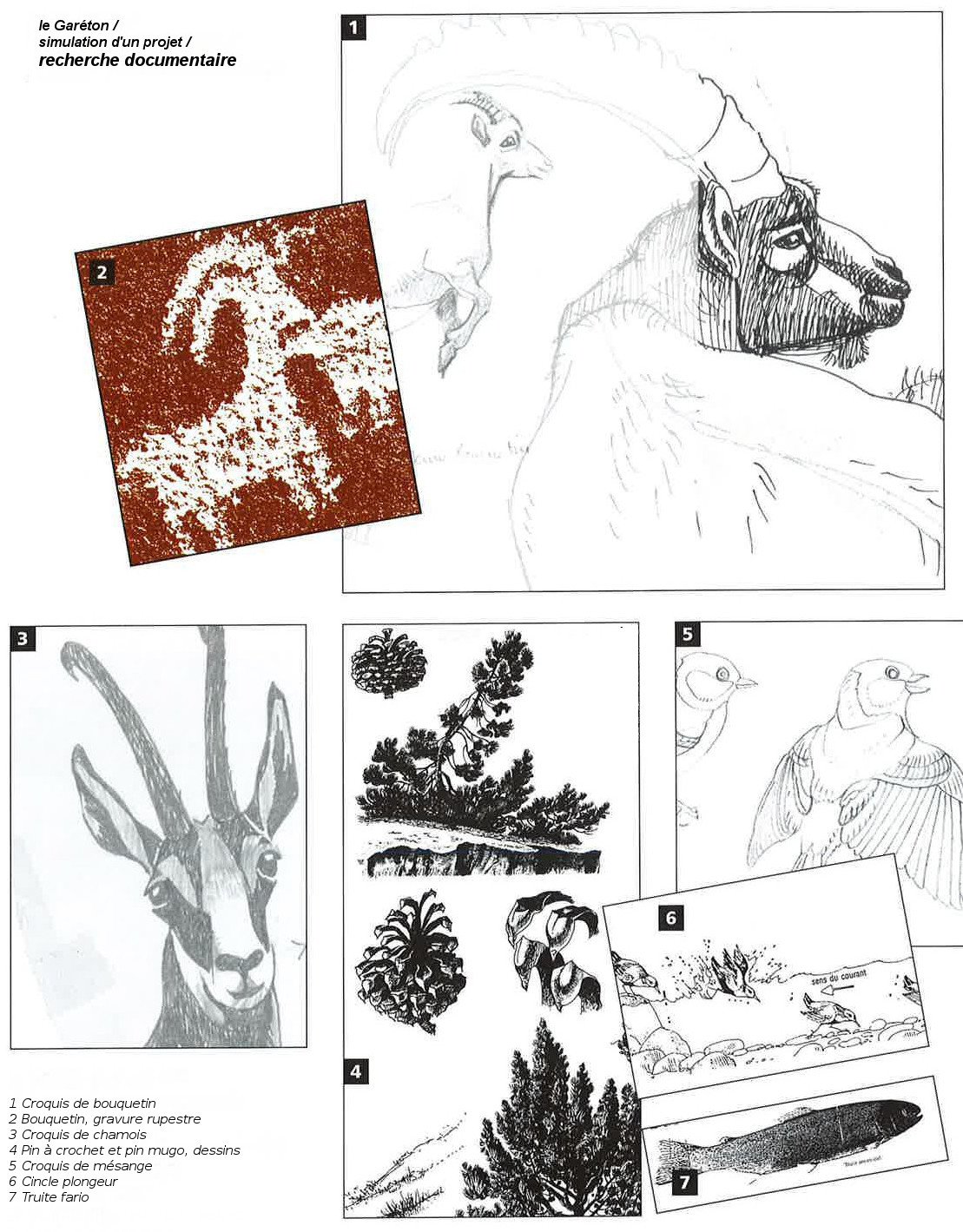

des études documentaires précises, faune, flore, minéraux, habitat, technologies.

des études documentaires précises, faune, flore, minéraux, habitat, technologies.

des schémas techniques, scientifiques, plans et cartographie.

des schémas techniques, scientifiques, plans et cartographie.

Il sait utiliser la typographie, connaît les avantages et les limites de l'ordinateur pour finaliser la mise en page.

Assure le suivi de fabrication . Il serait souhaitable qu'il puisse participer à la conception du mobi- 1ier-support.

Ces rôles ainsi définis peuvent être assumés par trois personnes distinctes. Sur un plan opérationnel c'est un bon chiffre.

Si on augmente ce nombre, on alourdira la responsabilité du chef de projet qui aura à assumer une coordination d'autant plus délicate.

|

L' ordinateur... Attention ! En matière de qualification, on ne peut pas faire faire n'importe quoi à n'importe qui. Il ne suffit pas de doter un service en ordinateurs perfectionnés pour obtenir de merveilleux résultats. Certes, les logiciels de mise en page, de dessin, ou de retouche photo sont prodigieux, mais ils ne sont pas magiques. Pour faire de la mise en page, il faudrait être un peu graphiste et typographe, et pour manipuler un logiciel de dessin ou de photo, dessinateur et photographe. Qu'on en juge. Exemple de texte traité à l'ordinateur par un amateur |

C'est une base de départ en forme de contrat passé entre les commanditaires et l'équipe de réalisation.

Premier cas :

Le commanditaire du projet d'interprétation a fait dresser un cahier des charges indiquant, avec plus ou moins de précision, les objectifs à atteindre, les contraintes, le budget, les délais. Dans ce cas, l'équipe chargée de la réalisation doit "interpréter" ce cahier, en faire une relecture, l'expliciter point par point. Éventuellement, émettre des réserves ou le faire modifier.

Deuxième cas :

Il n'y a pas de cahier des charges (cas le plus fréquent). Seulement une vague idée générale mais impérative. Il faut faire quelque chose à cet endroit. Il incombe alors à l'équipe de dresser ce cahier des charges, qui, en soi, devient déjà un travail de conception. Il est une base indispensable à tous les partenaires pour qu'ils soient bien d'accord sur l'esprit et la lettre du projet. Pour savoir exactement vers quoi on se dirige.

| le Garéton / simulation d'un projet / le cahier des charges |

|

Sentier d'interprétation du Garéton

|

Cette étape est déterminante pour la suite. Avant toute ébauche de projet, l'équipe de réalisation doit dresser l'inventaire des ressources du site.

On consultera des spécialistes scientifiques, des historiens, des documentalistes, la littérature, les musées, les bibliothèques, les départements universitaire d'ethnologie régionale, les érudits locaux, les artisans, la mémoire des anciens. Les gravures, cartes postales anciennes, le cadastre, la cartographie ancienne et actuelle. Rechercher les traces du passé sur le terrain.

Indispensable : une visite attentive du site avec prise de vues sous plusieurs angles et croquis sur place.

Classer et hiérarchiser

Le classement de toute cette documentation fera apparaître automatiquement de nombreux thèmes.

C'est à ce stade précis que l'équipe de réalisation doit choisir les thèmes à retenir, soit parce qu'ils sont d'une grande importance dans l'évolution historique locale, soit pour la curiosité qu'ils susciteraient auprès du public, etc.

Il sert à relier les différents thèmes d'interprétation, il joue le rôle d'intermédiaire entre le lecteur et les sujets abordés, il humanise l'ensemble.

Trouver un bon fil conducteur n'est pas commode. On le dénichera plus facilement si la recherche documentaire a été très poussée et, surtout, pluridisciplinaire. Passer de la nature au culturel est une bonne démarche.

On peut le trouver ensuite au cours d'une discussion au sein de l'équipe (brain storming). Avant d'être conducteur pour intéresser le visiteur, il devrait être l'expression d'un consensus entre les membres de l'équipe.

Se reporter aux exemples du chapitre précédent, notamment avec le bouvier de Nîmes-le-Vieux ou le grand-père d'Aubusson.

Un exemple de recherche réel particulièrement riche et instructif.

|

Exemple de recherche de fil conducteur Parcours d'interprétation du volcan de la Soufrière La définition du fil conducteur fait partie de la première étape de conception de tout parcours d'interprétation. Pour la Soufrière, quelques pistes ont été explorées lors du premier diagnostic sur le terrain et, par la suite, avec le personnel du parc. En voici une description sommaire :

Le choix Extrait de l'avant-projet (Romney communication). |

4.1.4. Synopsis

Le fil conducteur, combiné aux thèmes pédagogiques qu'il faudra aborder, va nous permettre de construire un scénario. Il s'agit de créer une situation avec une ébauche d'action. Soyons modeste : une action très simple !

Un prétexte pour faire intervenir les différents thèmes (comme les enchaînements qui, dans une comédie musicale, introduisent les numéros de chant et de danse).

Un scénario bien écrit est générateur d'une ambiance qui favorisera l'écoute. Pour maîtriser ce scénario, on rédige d'abord un résumé appelé synopsis. De façon simplifiée, il contient toute la progression et laisse apparaître les thèmes. Il se rédige en une vingtaine de lignes, de préférence sur un ton narratif.

L'analogie des termes que nous utilisons ici avec ceux du cinéma n'est pas du tout fortuite mais voulue.

Elle affirme que l'interprétation s'apparente à la mise en scène et, pourquoi pas, au spectacle.

fil conducteur

synopsis

scénario

découpage en séquences (panneaux)

| le Garéton / simulation d'un projet / le synopsis |

||

|

24 août 1908 " Ici, le soleil n'est pas encore tout à fait levé. Chargés de notre matériel de piolets et de cordes, après avoir rempli nos gourdes à la cascade du Garéton, nous nous engageons sur le sentier qui conduit au refuge. En passant devant la vacherie, nous saluons Giudi, le pâtre, en train d'égoutter ses tomes de vaches au bord du canal. Il nous invite à goûter le brous, ce soir, au retour. Le sentier s'enfonce dans la forêt sombre. Il ne m'est pas toujours facile de distinguer les sapins, les épicéas, les pins ou les mélèzes. A cette heure matinale, nous espérions rencontrer quelques chamois, bouquetins et autres mouflons, très répandus. |

||

|

En filigrane, à travers la lecture 1. L'épopée des premiers alpinistes, matériel, refuges. |

4. La vacherie jadis en pleine activité. 5. Comment identifier les diverses essences d'arbres. |

|